第26次教育工作讨论会 | 写作中心召开“通识写作课中的思维养成”专题研讨会

发布时间:2022-10-24

6月15日上午,写作与沟通教学中心(以下简称“写作中心”)以“通识写作课中的思维养成”为主题展开专题研讨,围绕学校第26次教育工作讨论会的精神布置了写作中心落实方案。中心教师分享交流了对于通识教育和课程设计的理解与思考。专题研讨活动以线上线下融合方式进行,由写作中心副主任李成晴主持,写作中心全体专职教师参与讨论。

写作中心副主任曹柳星老师首先带领全体中心教师回顾了学校第26次教育工作讨论会重要精神,强调中心教师应以第26次教育工作讨论会为契机,明确当前写作课应“培养什么人,怎样培养人,为谁培养人”。写作中心需要立足“三位一体”教育理念实现“超越性教育”、注重提升学生的内省反思能力、引导学生全面发展,最终完成“提高高层次人才培养能力”的重要目标。结合写作课特色,曹柳星向中心教师布置了第26次教育工作讨论会中写作中心教师特色的“7个1”任务,要求教师从行动推进、学习调研、分享推广三个方面实现清华写作课的系统化改革与提升。

随后,研讨会邀请张芬、邓耿和王缅三位中心教师结合自己的教学设计介绍了自己在教学中如何推动通识写作课的思维培养。张芬老师以“基于文明互鉴的通识写作课设计”为主题,结合自己开设的“鲁迅”主题写作课,分享了如何在课程中引导学生形成文明互鉴的思维和价值。张芬介绍了自己的课程设计,呈现了如何以鲁迅这一人物切入,从文献阅读、田野调查和师生交流等环节全方位地塑造思维,打开视野,培养学生对知识、思潮和文明的包容心态。

邓耿老师以“通识写作课程的读本体系设计与选择”为主题,介绍了通识写作课程如何借助读本形成文本体系、培养阅读品味、维持仪式功能,最终提升通识写作课的思维养成效果。结合实证研究,邓耿认为读本选择需要功能性和经典性并举,处理好写作功能和通识功能、经典文本和实践文本之间的关系。邓耿提出,未来将进一步明晰文本阅读的意义,更准确地帮助学生定位阅读文本的功能,并期待跨主题的文本互通和文本遴选的底层体系设计。

王缅老师围绕“7个1”中“进行1次高标准的课程设计”进行了“如何设计一节课”为主题的分享。结合自己准备青教赛的经历,王缅强调教师在课程准备的过程中需要理解不同环境下对“一节课”的理解差别,从而进行有针对性的课程结构、内容编排。王缅以“回应性写作”一讲为例,分享了自己在课程设计中所遇到的问题和优化的逻辑,并以此说明如何将一节90分钟的“大课”拆解为突出“关键帧”的结构,呈现出具有故事线索支撑的讲述逻辑。

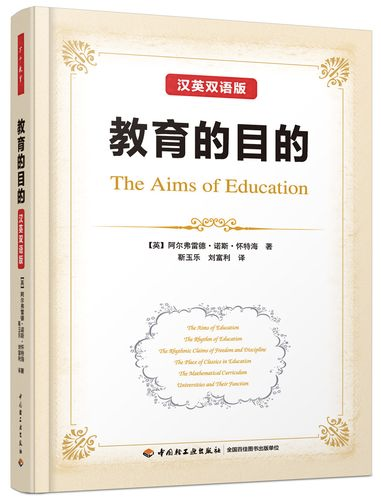

专题研讨的下半场,毛君老师结合个人的教育学研究经验为中心教师导读了教育学家怀特海的经典著作《教育的目的》。

毛君首先解释了教学实践、教育政策和管理和教育原理等不同教育学研究视野的问题意识及研究框架。她指出,阅读教育学专著时需要首先了解作者的学术背景和写作语境,在阅读过程中带着问题意识和比较视野阅读。结合怀特海的个人经历和学术背景,毛君导读了本书的七章内容,并将怀特海的观点与其他经典教育研究进行对比和分析,呈现了怀特海对于教育的深刻理解。

在研讨环节,中心教师围绕师生互动路径、学生学习态度激发与社会关怀培养、怀特海的写作逻辑与价值判断等问题展开讨论。毛君老师结合怀特海的教育理念和书中观点进行了回应,并结合写作课的教学实际分析了如何通过写作教学培养学生的心智与关怀。毛君也提到,教育研究并非一个孤立自足的领域,而是具有跨学科的视野。每位中心教师均可以结合个人的学科兴趣和专长,保有持续学习的心态,在教学学术研究中推进教学效果的提升。

清华大学第26次教育工作讨论会以“完善教育评价体系,优化培养组织模式,提升高层次人才培养能力”为主题,对清华大学教育教学改革提出了新的要求。写作中心从5月至10月将在深入学习学校第26次教育工作讨论会精神的基础上,持续展开专题研讨系列活动。未来,中心将继续从新时期人才培养的目标定位出发,以清华通识写作课的理念设计及实践成果为依托,调研、梳理、推广优质通识写作课程体系的建设经验,深度参与全校通识教育体系的改革工作。